新井 理智(合田研究室 卒業生)

林 絵莉子(合田研究室 卒業生)

前田 純江(合田研究室 卒業生)

曽我部 ありす(合田研究室 卒業生)

和井内 貞朝(合田研究室 修士)

田中 大志(合田研究室 卒業生)

小野 裕太郎(合田研究室 卒業生)

大野 友美絵(合田研究室 卒業生)

吉開 未菜実(合田研究室 修士)

反町 優理子(合田研究室 卒業生)

Nature Communications誌

プレスリリース

日本経済新聞

Forbes JAPAN

発表のポイント

早稲田大学理工学術院(先進理工学研究科 生命医科学専攻)の合田 亘人(ごうだ のぶひと)教授らの研究グループは、糖尿病の根治に必要不可欠であるインスリンを分泌する膵β細胞の細胞量を増やすことできる、肝臓から分泌されるタンパク質(ヘパトカイン※1)としてニューレグリン1を同定しました。

本研究成果は、ニューレグリン1が2型糖尿病において血糖値の上昇を抑制する生体防護機構としての代償性膵β細胞の増殖にかかわる重要な因子であることを示すものであり、インスリンを分泌できる健常な膵β細胞の量を増やすことができる糖尿病根治薬の開発にも繋がる基盤研究になると考えています。

本研究成果は、2025年3月13日(木)にオープンアクセス・ジャーナル『Nature Communications』(Nature Publishing Group)にオンラインで掲載されました。

これまでの研究で分かっていたこと

糖尿病は高い血糖値を特徴とする慢性疾患です。2023年、世界の糖尿病患者数は5億3千万人にも上り、2045年には7億人を突破し、10人に1人が糖尿病に罹患する状況になると予測されています。糖尿病では病態の進行に伴って血糖値を下げることができる唯一のホルモンであるインスリンを分泌する膵β細胞量が減少します。そのため、体内のインスリンの働きが悪くなり、正常な血糖値を維持することができません。既存の糖尿病治療薬は血糖値を下げることができますが、糖尿病自体を改善するわけではないので、糖尿病患者は一生薬を使い続けなければいけません。また、糖尿病が進行するとインスリン注射が必要になり、糖尿病患者の生活の質は大きく低下します。糖尿病の根治療法は、インスリン分泌の能力を持った健常な膵β細胞量の回復が必須ですが、これを実現できる治療薬は未だ開発されていません。そのため、iPS細胞などを用いた再生医療に大きな期待が寄せられていますが、がん化や免疫拒絶など克服しなければいけない課題が山積しています。

一方、肥満を背景に発症する2型糖尿病患者では、糖尿病と診断される前からインスリンの作用を強めるために膵β細胞量が代償的に増えることが分かっていました。これまでの研究から、肝臓から分泌される因子、近年ではヘパトカインと総称される因子が、この生体防御機構にかかわっていることが分かってきましたが、その実態はよく分かっていませんでした。

今回の新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

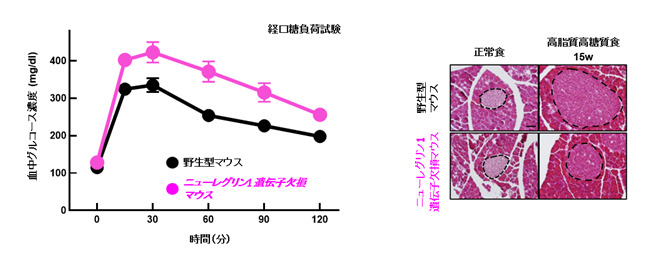

今回の研究では、2型糖尿病の発症過程において認められる生体防御機構としての“代償的な膵β細胞量の増加”にかかわる肝臓由来の分泌因子(ヘパトカイン)を同定することを目指しました。そのために、脂肪と糖質が豊富に含まれる食餌をマウスに投与して、ヒト2型糖尿病に類似した病態、つまり肥満を背景に2型糖尿病を発症するようにしました。その結果、食餌投与10週目までは膵島のサイズに大きな変化がなく、投与15週で急激に大きくなることを見いだしました。そこで次に、食餌投与前、投与10週目と15週目の肝臓の遺伝子の発現量を網羅的に解析しました。そのデータを用いて、3つの条件、1)食餌投与前と比較して投与10週目の肝臓で遺伝子の発現量があまり変化しない遺伝子、2)食餌投与前と比較して投与15週目の肝臓で遺伝子の発現量が大きく変化する遺伝子、3)分泌される可能性がある遺伝子、を設定して見いだしてきたのがニューレグリン1でした。実際に、肝臓のニューレグリン1遺伝子を欠損させた2型糖尿病マウスでは膵島の代償性肥大が抑制され、インスリン分泌量が低下し、その結果血糖値がさらに上昇することを見いだしました(図1)。

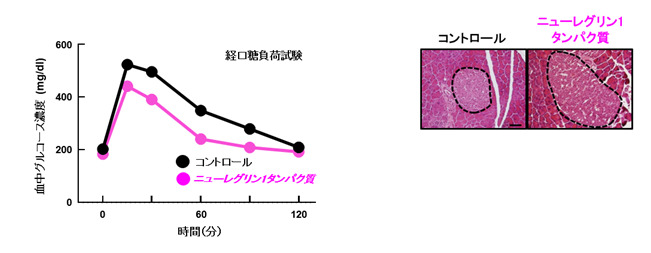

一方、ニューレグリン1タンパク質を肥満・2型糖尿病モデルマウスに投与すると膵島肥大がさらに増強し、インスリン分泌量が増加し、その結果として血糖値が低下することが分かりました(図2)。

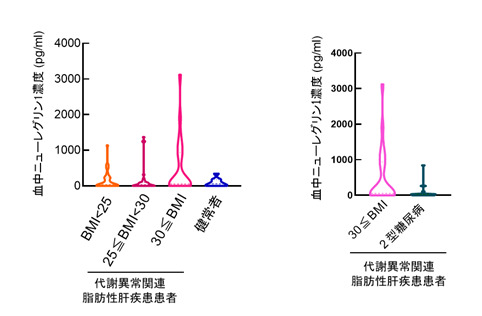

さらに、ニューレグリン1の作用は膵臓のERBB2/3※2受容体と細胞内MEK/ERK※3シグナル系を介した膵β細胞の細胞増殖の活性化によるものであることも明らかにしました。最後に、代謝異常関連脂肪性肝疾患(MASLD)患者集団の解析を行い、BMI30以上の患者では血中ニューレグリン1タンパク質濃度が高くなること、一方で2型糖尿病を発症するとその濃度が低下することを見いだしました(図3)。

図1:2型糖尿病を発症した肝臓特異的ニューレグリン1遺伝子欠損マウスにおける経口糖負荷試験(左)と膵臓内ランゲルハンス島の組織画像(右)

図2:2型糖尿病マウスにニューレグリン1タンパク質を投与した経口糖負荷試験(左)と膵臓内ランゲルハンス島の組織画像(右)

図3:代謝異常関連脂肪性肝疾患患者の血中ニューレグリン1濃度

研究の波及効果や社会的影響

これまでに糖尿病を根治できる治療薬は開発されていません。糖尿病の根治にはインスリン分泌能を持った膵β細胞量を回復することが必要です。今回発見したニューレグリン1は膵β細胞の量を回復する作用を示すタンパク質です。2型糖尿病患者で血中ニューレグリン1濃度が低かったことから、ニューレグリン1の補充療法が膵β細胞量を回復し、糖尿病を根治できる可能性がある有望な方法になりうると考えています。また、血中ニューレグリン1濃度が糖尿病発症を予見できる新しいバイオマーカーとして使える可能性もあります。

今後の課題

ニューレグリン1がヒト膵β細胞の増殖を活性化できるのか、また2型糖尿病だけでなく1型糖尿病の膵臓に対してもその作用が認められるのか検証が必要です。ニューレグリン1を標的とした治療薬の開発はその安全性の検証のみならず、膵β細胞への指向性をどのように担保すべきかを考慮する必要があります。しかしながら、マウスを用いた研究成果がヒトでも同じような効果をもたらすことができれば、糖尿病の根治療法になり得る可能性があると考えます。

※1 ヘパトカイン

肝臓から分泌され、体内の他の臓器に働きかけ作用を発揮する因子の総称

※2 ERBB

上皮成長因子受容体ファミリーに属し、4種の受容体型チロシンキナーゼから構成される膜タンパク質から構成される。

※3 MEK/ERKシグナル系

ERKは増殖因子などの細胞分裂促進因子によって活性が強く誘導されるセリン/スレオニンキナーゼの1つ。MEKはERKのスレオニンとチロシンをリン酸化し活性化する上位のキナーゼ